2 生成式人工智能对现有知识产权法律体系的冲击

生成式人工智能最先涉及的即是图像、音乐、影视、文字等艺术创作等领域。AI可以在极短的时间内处理大规模的数据并生成大量的内容相比之下,人类创作者可能需要花费更长的时间来完成相似的任务。这种高效率的创作速度可以加快内容的产出和发布周期。此外AI可以自动完成大部分创作过程,因此可以降低内容创作的成本,同时可以从海量的数据中学习和汲取灵感,从而生成具有创意和新颖性的内容,探索不同的风格、主题和结构,为创作者提供新的创意和灵感。AI还可以根据用户需求自动定制内容,根据用户的偏好和要求生成个性化的作品。正式这种便利,使得生成式人工智能迅速在内容创作行业展露头脚,然而相对应的也对有着几百年发展渊源的知识产权法律体系造成了极大的冲击。

▲ 图源网络

2.1 AI生成作品的可版权性

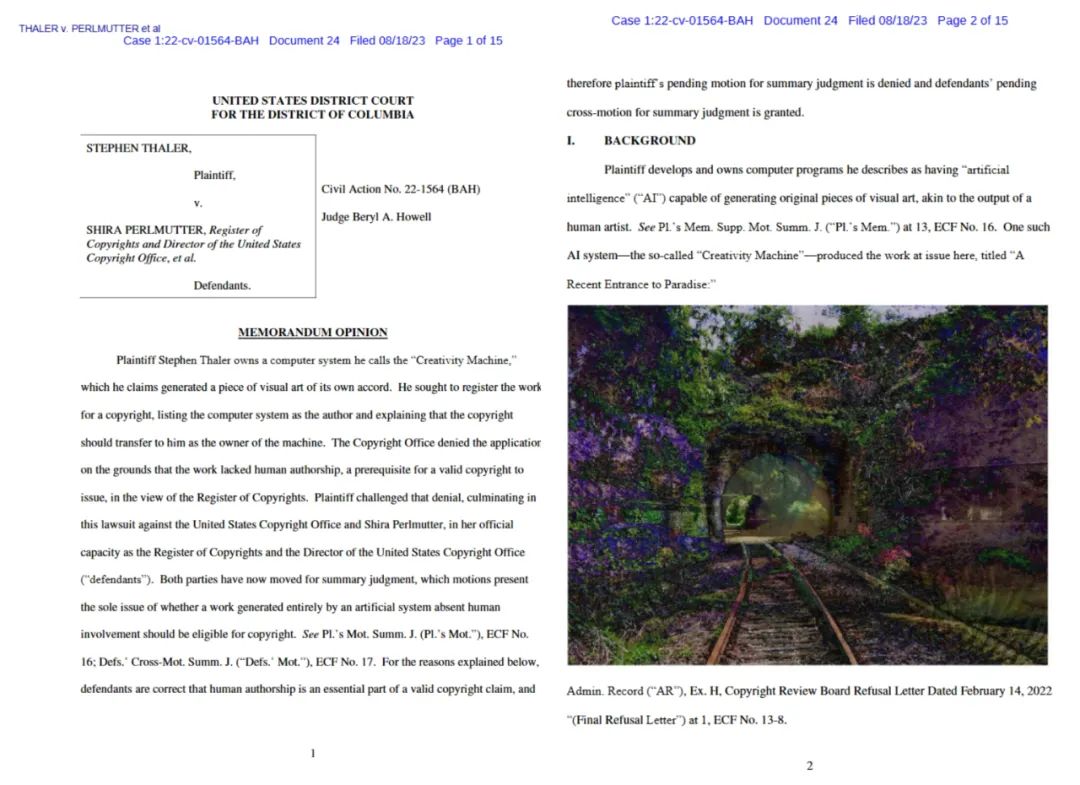

▲ STEPHEN THALER v. SHIRA PERLMUTTER案判决

生成式人工智能产品生成的艺术作品由于取样自大模型内的既有数据,并且由AI自动生成,因此对于这类生成作品是否具有《著作权法》第三条所规定“独创性”,以及是否能被归类为人类的“智力成果”。从中美欧等主要经济体的司法实践看,相关判决中既有支持该类作品具有著作权的判决结果,如我国(2019)粤0305民初14004号判决书法院认可了利用AI软件撰写财经新闻报道的可版权性;同时也存在不认可AI生成作品具有著作权的判例,如美国地方法院法官Beryl A. Howell在STEPHEN THALER v. SHIRA PERLMUTTER案中作出的判决。综合这些判例,不难发现,对于AI生成作品是否具有可版权性,重点在于作品中是否包含了人类的创作因素。 在不认可AI作品具有著作权的判决中,普遍认为自动运行而生成的作品是完全由机器或纯粹的机械过程所创造,没有任何人类作者的创造性投入或干预,因此不具有人类的智力成果。相对的,只有当作品包含人类创作因素时,该作品才能够受到著作权法的保护。当然,对于更为复杂的情况,比如利用嵌套的AI软件对生成的内容进行二次筛选,需要进一步评估人类在生成作品过程中的参与程度。因此,确定人类参与创作程度构成可版权性作品的标准,仍需未来的司法实践不断探索和形成相应的准则。

2.2 AI生成作品的著作权权利归属

生成式人工智能生成的作品由于同时具有数据来源方、模型开发者以及产品使用者三方的参与,如果AI生成作品满足上文所述的人类智力投入标准,那么该作品的著作权到底应当归属于何方呢? 针对这一问题,目前法律并未对此作出明确规定。一般情况下,生成式人工智能产品提供方会通过用户协议等方式就AI生成内容的归属进行约定,比如OpenAI在其用户协议中明确规定:“OpenAI将输出内容的所有权利和权益转让给用户。OpenAI可能基于提供和维护服务而使用这些内容。鉴于机器学习的特性,类似问题可能会导致相同的回答。其他用户的请求和生成的响应不被视为唯一用户的内容。”OpenAI的策略是让渡生成内容的权利,同时也使自己规避了因AI生成内容本身可能存在的权利瑕疵而产生知识产权纠纷。 当然,为了保障开发者的利益,即使约定AI生成内容的权益归属于用户,某些大模型产品,比如Notion AI,也可能会要求从用户协议中获得用户的授权,以便对用户通过AI产品创作的衍生品进行展示、存储、发布、复制、使用和修改等操作,从而实现应用开发者利用用户内容进行盈利、宣传和软件升级等目的。另外还有其他软件开发者选择保留AI生成作品的著作权,仅向付费用户授权商业使用等多种模式,或者直接通过知识共享许可协议(如CC0 1.0协议)将作品贡献到全球公共领域,以便其他人可以自由使用、修改、分发和利用这些作品,甚至可以将其商业化,而无需事先获得版权所有者的许可。 而对于没有明确约定权利归属或权利归属存在争议的AI生成作品,往往会通过司法判决的方式对知识产权归属进行确认,而判决结果也往往不尽相同。某个案中,法院认为原告获得生成式人工智能软件授权后,由其团队多人协作配合,各司其职,配合原告主创人员运用该软件完成相关文字作品,因此该文字即便使用了AI生成工具,但使用者依然享有文字作品的著作权;相反,法院在有些案件中认为AI生成的内容并未传递软件开发者的思想感情,而软件使用者仅以搜索的形式自动生成内容,也没有对内容本身赋予使用者的思想感情的独创性表达,因此大模型软件开发者和产品使用者均不对AI生成内容享有著作权。可以看出,与AI生成作品的可版权性一样,对于这类作品的著作权归属,司法实践中往往也要参考相关参与人对作品投入人类智力活动的程度以及对于生成作品独创性的贡献。 2.3 AI生成作品的著作权侵权风险

由于生成式人工智能大模型产品必须使用现有作品数据进行模型训练,并根据训练作品形成的算法模型生成AI生成内容,所以AI生成的内容自然而不可避免地携带了训练数据的记忆或痕迹,AI生成的内容可能呈现出训练作品的一些元素、特征和风格。普遍认为,如果AI提供的内容与训练作品在表达上存在实质性相似,并且存在交互的可能性,则可能存在著作权侵权的法律风险,视情况不同可能构成侵犯复制权、信息网络传播权或改编权。 如果AI生成作品构成知识产权侵权,按照一般《民法典》的规定,侵权作品的使用者作为过错方对于知识产权侵权行为承担主要责任,而根据网络服务提供者责任承担的一般原则,即服务提供者无需为用户利用网络服务的侵权行为承担责任,但对于其知道或应当知道的用户侵权行为应及时采取必要措施以避免损害扩大。 如果将生成式人工智能服务提供者定义为一般意义上的网络服务提供者,则其对侵权行为承担责任的前提是“知道或应当知道”侵权行为存在。但是按照《暂行办法》第九条之规定,生成式人工智能服务提供者将要承担等同于“内容生产者”的责任,积极履行网络安全义务。AI服务提供者虽然通过模型训练和参数调整等方式影响产品的内容输出,但对于用户使用软件并经过主观选择修改生成的内容,AI服务产品提供者其实并不能做到有效控制,故而《暂行办法》的语义可能会让生成式人工智能产品提供者在作品侵权过程中被定义为直接内容生产者而非网络服务提供者,这无疑给这类产品的服务商造成了巨大的商业风险。因此,对于AI生成作品侵权中大模型服务提供者的责任,仍然需要立法和司法实践进一步探讨。 JAVY 3 对生成式人工智能行业进行监管的探索

在第7届“啄木鸟数据治理论坛”上,南都数字经济治理研究中心发布的《生成式AI发展与治理观察报告(2023)》突显了全社会对于人工智能伦理治理的加剧关注。报告指出了虚假信息、算法歧视、侵犯知识产权、数据安全、个人隐私泄露、以及就业冲击等一系列问题,这些问题引发了对AI伦理治理的更为强烈的关注。 ▲ 图源网络 针对这些问题,各国都积极通过立法手段来应对人工智能行业给社会带来的冲击,但各大主流经济体对监管侧重点则略有不同。其中,欧盟作为针对数据和AI专项立法的先驱者在近期敲定了《人工智能法案》的立法进程。该法案基于“风险分级”的核心理念,要求生成式人工智能的公司必须披露用于开发其系统的任何受法律保护的资料和数据。通过以往欧盟立法的倾向性来看,该法案符合欧盟一贯对互联网行业施以强监管的立法风格,即通过立法限制Google、ChatGPT这些外来互联网巨头在欧盟市场的无序扩张,并重点强调对个人自由与个体权利的保护。 当然,欧盟对于这一领域的立法倾向主要是因为其作为一个整体经济体在互联网时代的发展明显滞后于美国和中国,所以其对数据网络行业强监管的立法和执法风格可以在最大程度上保护欧盟单一市场免受来自域外互联网巨头的无序扩张和垄断,从而增加欧盟单一市场在全球经济和政治中的话语权。相比之下,英美对于该市场的监管风格则与欧盟略有不同,美国于2022年和2023年发布的《人工智能权利法案蓝图》、《国家人工智能研发战略计划》以及拜登政府于2023年10月发布的首个行政命令,均强调监管的科学性和灵活性,以扫清AI技术应用的障碍、促进技术创新为宗旨,坚持监管的前提是鼓励AI的创新和发展,而在具体监管细则上着重强调防止使用人工智能设计生物或核武器等威胁,以及强调针对域外数据交换的网络安全性,相反并未特别强调对个人自由和权利的保护。 英国对于AI相关的监管则非常具有传统的英国行业自治风格。英国政府于2023年3月发布《AI白皮书》,主张通过行业自治的方式形成非立法强制性的行业自治标准,最后视行业发展状况对行业标准进行立法转化,不过目前来看英国还没有形成一致意见的行业准则,因此英国在AI领域的立法将会以比较缓慢的步伐推进。通过以上几个主流经济体对于AI监管立法的态度,不难看出对于AI技术和数字经济发展相对落后的经济体,其立法理念主要是通过强监管减少AI技术对本土市场的冲击,故而采取先监管再发展的路径。而美国在AI技术领域已经拥有一定话语权和市场支配地位,因此其采取了先发展再监管的发展策略,而在监管中也主要着力于如何防止AI对公共安全发生威胁以及如何确保本土在与他国的人工智能发展中处于优势。 回到我国的情况,2023年7月13日七部委联合发布《生成式人工智能服务暂行管理办法》,系全球首部针对生成式人工智能的专门立法,因此在立法层面上,中国事实上已经走在了全球主流经济体的前列,但在监管落地过程中依然存在主管部门不明确、监管流程不透明的问题。事实上,我国在21世纪初期一直对数据相关的监管持相对放任的态度,虽然这在一定程度上带来很多监管方面的缺失,但客观上我国互联网行业也正是因为长时间以来较低的合规成本从而迅速崛起成为在世界上能够与美国分庭抗礼的互联网强国。当前生成式人工智能依然处于行业发展早期,一味地追求强监管降低风险反而会导致行业治理成本过快增长,阻碍科技的正常发展。 在监管上可以学习英国的做法,考虑由国家部委或智库型事业单位牵头制定非强制性行业标准的方式由市场对行业未来的监管方向进行探索,比如通过行业自愿准入的方式要求生成式人工智能服务商对AI生成内容可能侵犯的知识产权作出明确风险提示、标注AI生成作品与已知他人知识产权内容的相似度、以类似CC0协议的方式建立行业共享的AI模型训练数据库等。通过这种非强制性的行业规则进行弱监管,同时给予遵守这些行业规则的市场主体一定商誉上或政策上的奖励,让市场自己决定如何对某些生成式AI进行规制,为行业的发展提供一定程度的自主性。 而立法上当前阶段则应当保持谦抑性,着重对可能危及国家安全和公共安全的问题进行针对性立法,比如针对大量境内生成式人工智能服务商直接嵌套境外ChatGPT数据库和算法库提供服务的情况,应当明确要求所有类似机构对服务进行强制备案,并强制性要求这些机构对出境数据做出数据保护影响评估,同时定期对出境的数据进行抽查审计,防止敏感数据大量不受监管地外流。 (完)

© 北京嘉潍律师事务所 京ICP备18018264号-1